No.270, No.269, No.268, No.267, No.266, No.265, No.264[7件]

無題/ホンイサ

※ユロージヴィホンルがいる世界線 暗い

――これは、イサンの知らない「イサン」の話。

N社に連行されてすぐ、煤汚れた身体を清めるべく、クボに勧められた湯浴み――辞退したところで、無理矢理にでも浴槽に沈められるだろう。抵抗するにも、今はもう疲れた――を済ませようと衣服に手をかけたところで、ふとボトムスのポケットに不自然な凹凸があることに気付く。手を差し込んでみると、そこに入っていたのは一本のロリポップだった。

「こは――」目を惹かれるような包装に包まれた――記憶に残るそれは、目の当たりにしているものよりもずっと色褪せてはいたけれど――その菓子を、自分は知っている。

「あの青年――ホンルからもらった飴玉だな」

白い四角形の中、己に語りかけてくる唯一の声に、自ずと注意は鏡へと向けられた。元々手鏡だったそれは幾重にも増幅され、今では姿見ほどのサイズまで引き伸ばされた鏡面に映し出された、燦爛とした翼を背に抱いた、自身と鏡合わせの見目をした「イサン」の左手。

「……彼に別れを告げられなかったこと、後悔してるんじゃないか?」

「…………」

これまでのスーツ姿から、清潔な白衣に装いを改めたサンイが、眉根を下げながら訊ねる。心から気遣うような、最も信を置く彼の言の葉にすら、イサンは沈黙を返答とした。

ホンルという不思議な青年と出会ったのは、まだT社で身を潜めることなく活動していた頃にまで遡る。必要な部品の調達に向かう道中、奇しくも殺人事件の「犯人」として槍玉に挙げられてしまったイサンの前に現れたのが、全ての始まりだった。探偵を自称するその男は、イサンを犯人であると疑う一方で、その疑いを晴らすために取引を持ちかけ、捜査にも協力を惜しまなかった。ちぐはぐな行動と理由について、問うたこともあったが――

「う~ん……容疑者を自分の監視下に置くため……っていう理由もありますけど、本当にイサンさんが犯人じゃないのだとしたら、それはそれで興味深い展開だと思いませんか?」

などと破顔一笑で嘯くものだから、当初は開いた口が塞がらなかった。

事件が無事に解決して以降も、彼との交流が途切れることはなかった。彼に連れられ数日ぶりの食事を摂ったり、捜査に関する意見を求められたり――時には、飯代を人質にしてそのまま事件捜査に連れ出されたことだって、一度や二度ではない。

これまで九人会以外の交流をほとんど持たなかったイサンにとって、困惑こそあったものの、この出会いは決して悪いものではなかった。信頼もしていた――と思う。それでも、彼には結局自身の正体を明かせずじまいだった。今頃きっと、自分がT社を騒がせた悪名高い九人会の一員である事実を知り、さぞ失望していることだろう。

「……そなたが案ずることはあらず」

「だが……イサン……お前、彼のことが――」

なおも憂いの消えぬサンイの面持ちに、イサンはこれ以上の言葉を遮るようにして、唇に笑みを象りながら、頭を振る。自分の真意など、鏡写しの彼に隠す必要はない――隠したところで、彼には全てお見通しだろうから――たとえそうだとして、今更後悔したからといって何かが変わるわけではない。自由に羽ばたくための翼を持たぬ自分に、この鳥籠から抜け出す術はない。この四角形から外を知ることなく――サンイならば、自分の代わりに外の世界を見てきてくれるだろう――さながら羽を切られた鶏のように、利用価値のある限りは甲斐甲斐しく飼育され、やがては力尽きる運命だから。

――何よりも、一言も告げずに消息を絶った自分に、愛想を尽かして余りあるであろう彼に会うこと自体が――その事実を、他でもない彼によって突きつけられるのが――怖かった。

伏せた視線が、再びロリポップに落ちる。共に過ごしたほとんどの時間、咥えていたそれは、一体どのような色をしているのだろう。拙い指遣いで破り取った包装から、姿を現した飴玉は眩暈がするほど鮮烈な青色をしていて――かつて、朋と見上げていた故郷の空もこのくらい鮮やかだった――思いがけず、目を奪われた。ずっと、知らなかった。

知りたかったことは、まだまだ山ほどある。ホンルの髪と瞳は何色だったのだろう。よく観察してみると、瞳はそれぞれ異なる彩りを成していたように見えたが――セピア色をした景色の中でも、左目は燦爛と煌めいてきた気がする――もしやすると、この飴のように綺麗な色をしていたのかもしれない。何とはなしだが、イサンには確信があった。

もし――T社から離れたホンルと、またどこかで巡り会うようなことがあれば、彼だけが持つ本当の色を知れるだろうか。いや、寧ろ自身の無個性な彩色を見てがっかりされるやも――思考を止める。嫌というほど思い知らされただろう――奇跡など、起きやしないと。

記憶に焼きつくまで見つめていたそれを、おもむろに咥える。口いっぱいに広がるケミカルな甘味と芳香――初めてホンルに口へと放り込まれた時、あまり好みではないと告げたことを思い出す――慣れると結構病みつきになると、彼は飄々と笑っていたけれど――自分には刺激が強い甘露を、それでもしばし舌で転がし、味わい、彼との思い出に思いを馳せる。

きっとホンルに出会えた自分は、全ての「イサン」の中でも特に幸福であったに違いない。

だから――たとえ彼に会う資格が、自分にはなくとも――願うだけでも――

かりりと音を立てて、彼との唯一の思い出を噛み砕く。

――彼が、末永く平安であらんことを。

畳む

#LCB61 #ユロージヴィ

※ユロージヴィホンルがいる世界線 暗い

――これは、イサンの知らない「イサン」の話。

N社に連行されてすぐ、煤汚れた身体を清めるべく、クボに勧められた湯浴み――辞退したところで、無理矢理にでも浴槽に沈められるだろう。抵抗するにも、今はもう疲れた――を済ませようと衣服に手をかけたところで、ふとボトムスのポケットに不自然な凹凸があることに気付く。手を差し込んでみると、そこに入っていたのは一本のロリポップだった。

「こは――」目を惹かれるような包装に包まれた――記憶に残るそれは、目の当たりにしているものよりもずっと色褪せてはいたけれど――その菓子を、自分は知っている。

「あの青年――ホンルからもらった飴玉だな」

白い四角形の中、己に語りかけてくる唯一の声に、自ずと注意は鏡へと向けられた。元々手鏡だったそれは幾重にも増幅され、今では姿見ほどのサイズまで引き伸ばされた鏡面に映し出された、燦爛とした翼を背に抱いた、自身と鏡合わせの見目をした「イサン」の左手。

「……彼に別れを告げられなかったこと、後悔してるんじゃないか?」

「…………」

これまでのスーツ姿から、清潔な白衣に装いを改めたサンイが、眉根を下げながら訊ねる。心から気遣うような、最も信を置く彼の言の葉にすら、イサンは沈黙を返答とした。

ホンルという不思議な青年と出会ったのは、まだT社で身を潜めることなく活動していた頃にまで遡る。必要な部品の調達に向かう道中、奇しくも殺人事件の「犯人」として槍玉に挙げられてしまったイサンの前に現れたのが、全ての始まりだった。探偵を自称するその男は、イサンを犯人であると疑う一方で、その疑いを晴らすために取引を持ちかけ、捜査にも協力を惜しまなかった。ちぐはぐな行動と理由について、問うたこともあったが――

「う~ん……容疑者を自分の監視下に置くため……っていう理由もありますけど、本当にイサンさんが犯人じゃないのだとしたら、それはそれで興味深い展開だと思いませんか?」

などと破顔一笑で嘯くものだから、当初は開いた口が塞がらなかった。

事件が無事に解決して以降も、彼との交流が途切れることはなかった。彼に連れられ数日ぶりの食事を摂ったり、捜査に関する意見を求められたり――時には、飯代を人質にしてそのまま事件捜査に連れ出されたことだって、一度や二度ではない。

これまで九人会以外の交流をほとんど持たなかったイサンにとって、困惑こそあったものの、この出会いは決して悪いものではなかった。信頼もしていた――と思う。それでも、彼には結局自身の正体を明かせずじまいだった。今頃きっと、自分がT社を騒がせた悪名高い九人会の一員である事実を知り、さぞ失望していることだろう。

「……そなたが案ずることはあらず」

「だが……イサン……お前、彼のことが――」

なおも憂いの消えぬサンイの面持ちに、イサンはこれ以上の言葉を遮るようにして、唇に笑みを象りながら、頭を振る。自分の真意など、鏡写しの彼に隠す必要はない――隠したところで、彼には全てお見通しだろうから――たとえそうだとして、今更後悔したからといって何かが変わるわけではない。自由に羽ばたくための翼を持たぬ自分に、この鳥籠から抜け出す術はない。この四角形から外を知ることなく――サンイならば、自分の代わりに外の世界を見てきてくれるだろう――さながら羽を切られた鶏のように、利用価値のある限りは甲斐甲斐しく飼育され、やがては力尽きる運命だから。

――何よりも、一言も告げずに消息を絶った自分に、愛想を尽かして余りあるであろう彼に会うこと自体が――その事実を、他でもない彼によって突きつけられるのが――怖かった。

伏せた視線が、再びロリポップに落ちる。共に過ごしたほとんどの時間、咥えていたそれは、一体どのような色をしているのだろう。拙い指遣いで破り取った包装から、姿を現した飴玉は眩暈がするほど鮮烈な青色をしていて――かつて、朋と見上げていた故郷の空もこのくらい鮮やかだった――思いがけず、目を奪われた。ずっと、知らなかった。

知りたかったことは、まだまだ山ほどある。ホンルの髪と瞳は何色だったのだろう。よく観察してみると、瞳はそれぞれ異なる彩りを成していたように見えたが――セピア色をした景色の中でも、左目は燦爛と煌めいてきた気がする――もしやすると、この飴のように綺麗な色をしていたのかもしれない。何とはなしだが、イサンには確信があった。

もし――T社から離れたホンルと、またどこかで巡り会うようなことがあれば、彼だけが持つ本当の色を知れるだろうか。いや、寧ろ自身の無個性な彩色を見てがっかりされるやも――思考を止める。嫌というほど思い知らされただろう――奇跡など、起きやしないと。

記憶に焼きつくまで見つめていたそれを、おもむろに咥える。口いっぱいに広がるケミカルな甘味と芳香――初めてホンルに口へと放り込まれた時、あまり好みではないと告げたことを思い出す――慣れると結構病みつきになると、彼は飄々と笑っていたけれど――自分には刺激が強い甘露を、それでもしばし舌で転がし、味わい、彼との思い出に思いを馳せる。

きっとホンルに出会えた自分は、全ての「イサン」の中でも特に幸福であったに違いない。

だから――たとえ彼に会う資格が、自分にはなくとも――願うだけでも――

かりりと音を立てて、彼との唯一の思い出を噛み砕く。

――彼が、末永く平安であらんことを。

畳む

#LCB61 #ユロージヴィ

糧にするということ/ホンイサ

※W社の世界線

永遠にも思える果てしない時間を、列車という閉塞された空間に閉じ込められようものならば、正気を保てる者はそうそうおるまい。では、そのような乗客が多少の知能を――そして、自身を害する存在に対して敵意を持ち合わせていた場合はどうなるか――答えは推して知るべし。監視カメラの映像を確認した時点で――三級整理要員のみで対処が望ましいと判断を下したチーフ――画面を食い入るように眺めたまま、煙草を咥える口唇で弧を描いた社友――不穏な空気は察していたとはいえ、案の定、午前最後の整理業務を終えてから、全身にこびりついた血肉を洗い流した頃には、すでに時刻は一四時を超えていた。

腹ごしらえをしようにも、すでに社食の営業時間は過ぎている上、疲労の蓄積した身では何かを口に入れることすら億劫で、今は少しだけでも泥のように休んでしまいたかった。次の業務までに時間は幾許も残されていないが、仮眠を取るくらいの猶予はあるだろう。思考にかかる薄霧を晴らさんと、仮眠室へと向かって足を踏み出そうとして――

「あっ、いたいた~。イサンさ~ん」

予期していなかった呼び声。弾かれるようにして、イサンは顔を上げた。豊かな黒髪を揺らし、周囲で蕾がぱっと花開いているのではないかと錯覚するほどの笑顔で、文字通りに大手を振りながら歩み寄ってくる眉目秀麗な男――彼のことは、イサンも知っている。

「ホンル君」

ほんの過日までは大した面識もなかった彼とは、ひょんな縁がきっかけで夕餉を共にしてからというもの、職場で見かけると笑顔で手を振ってくれたり、帰宅する時間が合った時には食事に誘ってくれるようになったりと、交流を重ねる機会が増えていった。付き合いが良いとは世辞にも言いがたいイサンにまで――あの良秀まで食事に誘った経験があるというのだから、見目にそぐわぬ豪胆ぶりである――物怖じなく接してくるホンルへ当初は困惑を隠せなかったが、決して不快というわけではない。寧ろ――いつしかそんな彼に対して、木漏れ日のような安らぎを見出している自分がいるのも、また事実だった。

「こっち、確か仮眠室ですよね? もしかして、もう食事は召し上がったんです?」

「否……社食もすでに閉じたれば、せめて仮眠を――と……」

「あ~……こんなこともあろうかと、用意しておいた甲斐がありましたよ」

そう言って、したり顔で笑む彼が軽く掲げたビニール袋へと、無意識のうちに意識が引き寄せられる。一体何を用意したのだろう――そこはかとなく美味しそうな匂いがするような――ささやかな好奇心に小首を傾げていると――くう、と微かな音が二人の間に響いた。先ほどまで、空腹感など微塵もなかったはずだ。しかし、それはまぎれもなく自身の腹部から齎されたもので、たちまち上気する頬を眺めたまま、片目を閉じたホンルが口を開く。

「ふふっ、実は行きつけの店に頼んで、お弁当を二人分用意してもらったんです」

「二人分? ……そなた、昼餉は――」

「うん? 勿論、まだですよ~。イサンさんの帰りを待ってたので」

事もなげな様子で言い放たれた言葉に、開いた口が塞がらない。まさかこの男は、今の今まで食事も摂らずに、わざわざ自分の帰りを待っていたというのか。

「す、すまない……」

「何でイサンさんが謝るんです? 僕が待ちたくて待ってたわけですし」

彼の言う通り、昼食を共にする約束を取り付けていたわけではないがゆえ、イサンに責められるべき咎はない――ない、とはいえども――一度芽生えてしまった罪悪感はそう易々と拭い去れそうになかった。異なる色彩をした双眸がぱちぱちと瞬かれ、そうして細められる。

「う~ん……じゃあ、お詫びに――お昼をご一緒させてください。良いでしょう?」

――元々そのつもりでしたけど、などと戯けた調子で付け加えながら。

奥底に根付く感情の一切を見通すような、または心の柔らかい部分に手を差し込まれるような眼差しで覗き込まれるたび――まるでイサン自身の扱いを本人よりも分かった素振りで、最も欲しがっていた言葉をくれるのだから――ずるいと、思わずにはいられなかった。

◆

こじんまりと設けられた休憩スペースには、幸運にもイサンとホンル以外の人影は見当たらなかった。テーブルを挟んで向かい合う席に腰かけ、温め直したばかりの弁当の蓋を開く。より一層食欲を掻き立てる匂いが鼻孔をくすぐる中、ゆらゆらと立ち上る湯気が晴れた先には、艶やかな白米と、葉野菜のサラダ。そして、これでもかと盛りつけられた唐揚げの山。

「…………」

この、量は――はたして自身の胃に処理しきれるだろうか。

「――今、イサンさんが何を考えてるか、当ててみましょうか?」

どこか戯けた調子で語りかけるホンルの声によって、ようやく現実へと引き戻される。どうやら自身の感覚以上に長い時間、唐揚げとの睨み合いを繰り広げていたらしい。

「何を、とは……いかなる――」

「この量、一人じゃ食べきれないかも~……とか。どうでしょう、合ってます?」

「…………」

「……ふふっ」

しばし続いた沈黙の応酬。見つめ合っていた玉の眼がちかちかと煌めきながら、猫のように細められる――光が見せた錯覚か――時折、彼の左目は夜空に瞬く恒星もかくやとばかりに、自ら輝きを放っているのではないか――そう思えてならないことがあった。

「まあまあ~、騙されたと思って、試しに何も付けずに食べてみてくださいよ~」

「う、うむ……かたじけなく頂かん」

呼吸を整え、手に取った箸で頂上にある唐揚げを摘み上げる。さほど大きくないことも幸いして、これならば一口で入りそうだ。咥内へ招き入れたそれに歯を立てる――ぼんやりしない丁寧な塩味とほのかな甘味――からりと揚がった衣と柔らかな鶏肉をゆっくりと咀嚼するたび、溢れ出す肉汁に、思わず舌鼓を打っていた。危惧していた脂の重さは感じられない。

「次は付いてきた調味料を付けてみてください」

言われるがまま、小さな袋の端を破り、中身を振りかけてみる。ペースト状をした緑色の薬味――やや毒々しさを覚えるそれを乗せた塊を、おそるおそる口に放り込んだ。鼻を抜ける香り高い柚子の芳香。主張を強めた、けれど決してしつこくない塩味に加え、ぴりりと舌を刺激する辛味には馴染みがある――これは、おそらく唐辛子と見て違いないか。

なるほど。なかなかどうして、美味しい。

ふと、視線のみを目の前にいるホンルへ向けた。箸をほとんど汚すことなく――やんごとなき出自であると聞いていたが、目を瞠るほど上品な彼の所作を鑑みるに、それが真実であることは疑いようもない――サラダを口へ入れる彼に倣うように、摘んだ野菜を口へと運ぶ。温め直してなおも色味の鮮やかな野菜に、酸味のあるドレッシングが広がり――咀嚼し終える頃には、口の中に残っていた油っぽさが、綺麗さっぱりなくなっていた。

これほど美味しいと思えるような食事を摂ったのは、はたしていつぶりだろう。

それに――再び、彼を見る。瞳が惹かれるように導かれた口元は、緩く綻んでいて――以前より常々思っていたが、本当に美味しそうに食事をするものだと心から感心する――昔は、誰かと食卓を囲む時間が好きだった――遠い昔に忘れ去られた感情が思い返されるたび、あたたかいものが込み上げてくる。もうしばらくだけ、このひと時を目に焼き付けたくて、自分でも気付かぬうちに、それなりの時間が経過していたらしい。

「食べないなら、もらっちゃいますよ~?」

「あなや……」

いつしかぼうっと見惚れていたようで、身を乗り出したホンルが、唐突にイサンの弁当から唐揚げを攫っていった。極々自然に行われた、悪戯めいた彼の行動に、狐につままれたような顔でもしていたのかもしれない。相好を崩した彼が堪えきれない笑声で喉を鳴らしながら、これまた唐突に、箸先に摘んだそれをイサンの口元へ寄せる。

「はい、……あ~ん」

ホンル自身の唇から紡がれた短い言葉。瞬きの間、思考が固まった。もしや彼は、その唐揚げを自身の口に差し出そうとしているのか。極めて親しい間柄でのみ行われるはずの行為に、皮膚にあえかな熱が灯っていくのを感じる。動揺した視線が泳ぐ――周囲に誰もいないことを確認したところで、胸に濁流の如く込み上げる含羞の念が解消されることはなかった。

「イサンさん」

そして――ホンル自身も、一歩たりとも引くつもりはないらしい。このままの状態で時間を無為に過ごそうものならば、いずれ偶然通りかかった職員に目撃されかねない。どちらが先に折れなければならないか――不本意でこそあれ――結論は明白である。

おずおずと開かれた唇へ、滑り込んだ唐揚げを噛み砕いていく。

「ふふっ、美味しいですね」

美味しい――美味しいのだが、華やぐ笑顔でこうも見つめられては、味どころの話ではなかった。少しでも羞恥を紛らわせようと、食事に集中しようと口を動かす。

W社に就職してからというもの、ホンルとこうして食事を共にするようになるまで、イサンにとっての食は彩りも、味気もないものだった。ただ機械的に栄養を肉体に供給し、いつしかあれほど嗜んでいた読書からも離れ、思考が停止して久しい頭で、自身に向いているとは思えない整理業務を粛々とこなす日々――三級に昇格したことによる唯一の救いがあるとすれば、それは新人教育の担当に回される機会が増えたことくらいか。もはや生きているのか死んでいるのかどうかも分からない、何もかもが灰色の日常に鮮やかな色彩を添えてくれてくれたのが、他でもない彼だった。不意にかち合った両の目が、ふわりと細められる。

「――イサンさん、美味しいですか?」

いつしか忘れていた感情。

信を置いた誰かが笑ってくれるだけで、かくも世界は鮮やかに咲き誇るのか。

「……うむ――これ以上なく」

何気ない――しかし優しい響きを孕んだ言の葉に、自ずと引き結んでいた口元が緩んでしまう――ああ。自分はまだ、こういう風に笑えたのか――まるで心に寒々しく空いたがらんどうが、どうしようもない充溢感で満たされていくようだった。

◆

唐揚げの山を平らげた頃には、次の整理業務までそれほど時間は残されていなかった。

「いやぁ……ずいぶん美味しそうに食べてくれるから、つい嬉しくなっちゃって~」

など――と、照れくさそうに含羞む彼の言だが、食べきるまでに費やした時間を利用すれば、余裕をもって準備を整えることが出来たろうに。彼を待たせてしまった申し訳なさばかりが募る――そうでなければならなかった――にも拘わらず、共に在った時間が名残惜しくて、手離しがたい心地好さを――それでも空の弁当へと詰め込み、蓋をしなければならない。

「イサンさん」

重い腰を起こそうとした、矢先。鼓膜を震わす呼び声に、意識が空箱からホンルに向けられる。探すようにして上げた視線の先、ほとんど距離を隔てぬ――いつもよりもずっと近い距離に彼は立っていて――とくん、覚悟もろくに出来ていない心臓が跳ねて――しばらくしてようやく自分が、自分よりも幾分か体温の高い恵体に包まれていることに気付く。

「ちょうっとだけ、充電させてくださいね」

何故抱き締められたのか理解に追いつかないけれど、早々に支度を済ませなければ、業務に遅れてしまう。充電と称して、背に回した腕の拘束を解こうとしない彼を諭さなければならない立場だというのに――もう少しだけ、傍にいたい――紺色のシャツに縋ってしまいそうな指を、ぎゅっと握り締める。肩に置かれた小さな頭が擦り寄せられ、より鮮明になった鼻竅を蕩かす馥郁とした香りは、屋内照明に艷めく彼の髪から齎されているものだろうか。

「……ホンル君……そろそろ、準備すべし」

あんなに気にしていた他人の目も、今や意識する余裕はなかった。それよりも――どうか、願わくば――自制出来ない鼓動が、骨肉を隔てた彼にまで届かぬことを祈る。

「う~ん、名残惜しいですけど……そうしなきゃ駄目ですよねぇ」

言葉とは裏腹にあっけらかんとした声色で、隙間なく貼り付いた腰をさらに強く引き寄せた腕が、しかしゆるゆると離れていく。社内の空調はここまで冷えていただろうか。自身と異なる熱が離れた途端、身に覚えた寒気で、自らの腕を握っていた手に知らず知らず力が籠る。本意でなくとも離れることを望んだのはイサン自身だが、これでは心寂しさに打ちひしがれているのが、飽くまで自分だけなのではないか――と、考えるだけで居た堪れない。

――寂しい?

寂しいなどと、他人に対して関心を抱くようになったのは、いつぶりだったろう。

「ありゃりゃ……もしかして、充電が足りませんでした?」

覗き込んでくる花笑み。いつもと変わらないように思えたそれが、整えられた眉根を心なしか下げている様子に、再び心臓が高鳴りを覚えた。

「イサンさん、この業務が終わったら、次は新人さんの教育指導でしたっけ?」

「う、うむ……」

テーブルの片隅に鎮座するイサンのキャップへと手を伸ばしながら、訊ねてきたホンルに首肯する。午前の作業が遅れたとはいえ、本日のスケジュール自体に影響はない。本音を言えば、もう少し新人教育に割く時間を増やしてもらえたならば、心の疲弊も緩和され、楽に呼吸が出来るのだろうが。当分叶いそうもない願いを胸に秘めては、小さく吐息を漏らした。

「それなら帰りも遅くならないと思いますし……」

ひとしきり弄んでいたキャップが、彼の手によって頭に乗せられる。

「仕事が終わったら、一緒に夕食でも食べに行きませんか?」

小首を傾げながら、これほどまでに晴れやかな笑顔を浮かべて提案する彼に、尽きない疑問と――どうしようもない期待が、頭から離れない。ひょっとすると、ホンルも自分と同じような思いを抱いているのではないか――自意識過剰だと分かっていても――勘違いでも構わない――烏滸がましくも、そう思い込んでいたかった。

彼と過ごした他愛のないひととき。彼と交わしたささやかな約束。

ホンルとのやりとり全てが、疲弊して止まりかけた歩みを、嘘のように軽くしてくれる。

――その全てが、自身の糧になっていく。

畳む

#LCB61 #W社

※W社の世界線

永遠にも思える果てしない時間を、列車という閉塞された空間に閉じ込められようものならば、正気を保てる者はそうそうおるまい。では、そのような乗客が多少の知能を――そして、自身を害する存在に対して敵意を持ち合わせていた場合はどうなるか――答えは推して知るべし。監視カメラの映像を確認した時点で――三級整理要員のみで対処が望ましいと判断を下したチーフ――画面を食い入るように眺めたまま、煙草を咥える口唇で弧を描いた社友――不穏な空気は察していたとはいえ、案の定、午前最後の整理業務を終えてから、全身にこびりついた血肉を洗い流した頃には、すでに時刻は一四時を超えていた。

腹ごしらえをしようにも、すでに社食の営業時間は過ぎている上、疲労の蓄積した身では何かを口に入れることすら億劫で、今は少しだけでも泥のように休んでしまいたかった。次の業務までに時間は幾許も残されていないが、仮眠を取るくらいの猶予はあるだろう。思考にかかる薄霧を晴らさんと、仮眠室へと向かって足を踏み出そうとして――

「あっ、いたいた~。イサンさ~ん」

予期していなかった呼び声。弾かれるようにして、イサンは顔を上げた。豊かな黒髪を揺らし、周囲で蕾がぱっと花開いているのではないかと錯覚するほどの笑顔で、文字通りに大手を振りながら歩み寄ってくる眉目秀麗な男――彼のことは、イサンも知っている。

「ホンル君」

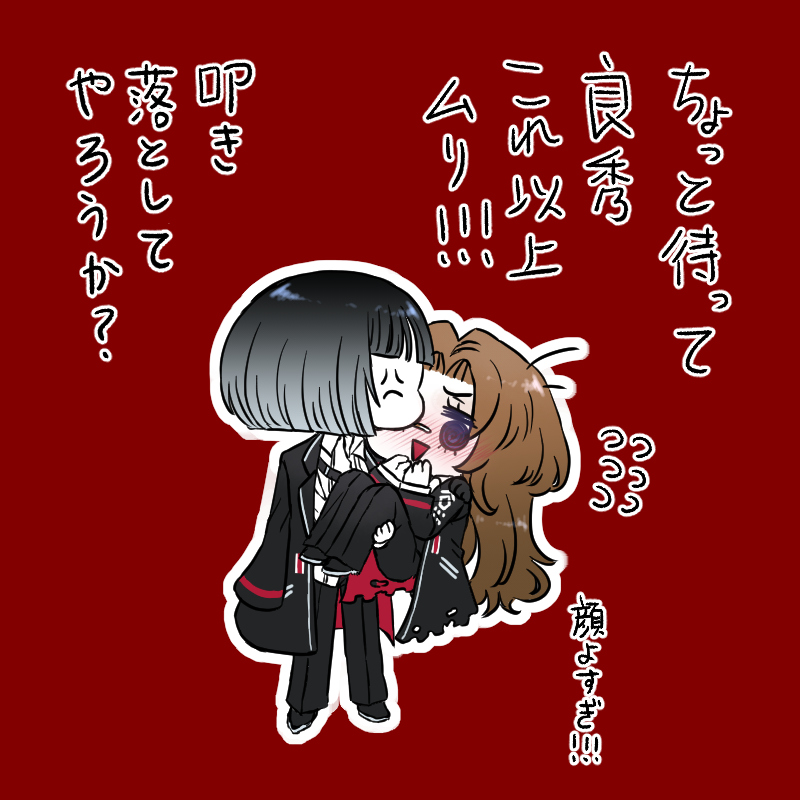

ほんの過日までは大した面識もなかった彼とは、ひょんな縁がきっかけで夕餉を共にしてからというもの、職場で見かけると笑顔で手を振ってくれたり、帰宅する時間が合った時には食事に誘ってくれるようになったりと、交流を重ねる機会が増えていった。付き合いが良いとは世辞にも言いがたいイサンにまで――あの良秀まで食事に誘った経験があるというのだから、見目にそぐわぬ豪胆ぶりである――物怖じなく接してくるホンルへ当初は困惑を隠せなかったが、決して不快というわけではない。寧ろ――いつしかそんな彼に対して、木漏れ日のような安らぎを見出している自分がいるのも、また事実だった。

「こっち、確か仮眠室ですよね? もしかして、もう食事は召し上がったんです?」

「否……社食もすでに閉じたれば、せめて仮眠を――と……」

「あ~……こんなこともあろうかと、用意しておいた甲斐がありましたよ」

そう言って、したり顔で笑む彼が軽く掲げたビニール袋へと、無意識のうちに意識が引き寄せられる。一体何を用意したのだろう――そこはかとなく美味しそうな匂いがするような――ささやかな好奇心に小首を傾げていると――くう、と微かな音が二人の間に響いた。先ほどまで、空腹感など微塵もなかったはずだ。しかし、それはまぎれもなく自身の腹部から齎されたもので、たちまち上気する頬を眺めたまま、片目を閉じたホンルが口を開く。

「ふふっ、実は行きつけの店に頼んで、お弁当を二人分用意してもらったんです」

「二人分? ……そなた、昼餉は――」

「うん? 勿論、まだですよ~。イサンさんの帰りを待ってたので」

事もなげな様子で言い放たれた言葉に、開いた口が塞がらない。まさかこの男は、今の今まで食事も摂らずに、わざわざ自分の帰りを待っていたというのか。

「す、すまない……」

「何でイサンさんが謝るんです? 僕が待ちたくて待ってたわけですし」

彼の言う通り、昼食を共にする約束を取り付けていたわけではないがゆえ、イサンに責められるべき咎はない――ない、とはいえども――一度芽生えてしまった罪悪感はそう易々と拭い去れそうになかった。異なる色彩をした双眸がぱちぱちと瞬かれ、そうして細められる。

「う~ん……じゃあ、お詫びに――お昼をご一緒させてください。良いでしょう?」

――元々そのつもりでしたけど、などと戯けた調子で付け加えながら。

奥底に根付く感情の一切を見通すような、または心の柔らかい部分に手を差し込まれるような眼差しで覗き込まれるたび――まるでイサン自身の扱いを本人よりも分かった素振りで、最も欲しがっていた言葉をくれるのだから――ずるいと、思わずにはいられなかった。

◆

こじんまりと設けられた休憩スペースには、幸運にもイサンとホンル以外の人影は見当たらなかった。テーブルを挟んで向かい合う席に腰かけ、温め直したばかりの弁当の蓋を開く。より一層食欲を掻き立てる匂いが鼻孔をくすぐる中、ゆらゆらと立ち上る湯気が晴れた先には、艶やかな白米と、葉野菜のサラダ。そして、これでもかと盛りつけられた唐揚げの山。

「…………」

この、量は――はたして自身の胃に処理しきれるだろうか。

「――今、イサンさんが何を考えてるか、当ててみましょうか?」

どこか戯けた調子で語りかけるホンルの声によって、ようやく現実へと引き戻される。どうやら自身の感覚以上に長い時間、唐揚げとの睨み合いを繰り広げていたらしい。

「何を、とは……いかなる――」

「この量、一人じゃ食べきれないかも~……とか。どうでしょう、合ってます?」

「…………」

「……ふふっ」

しばし続いた沈黙の応酬。見つめ合っていた玉の眼がちかちかと煌めきながら、猫のように細められる――光が見せた錯覚か――時折、彼の左目は夜空に瞬く恒星もかくやとばかりに、自ら輝きを放っているのではないか――そう思えてならないことがあった。

「まあまあ~、騙されたと思って、試しに何も付けずに食べてみてくださいよ~」

「う、うむ……かたじけなく頂かん」

呼吸を整え、手に取った箸で頂上にある唐揚げを摘み上げる。さほど大きくないことも幸いして、これならば一口で入りそうだ。咥内へ招き入れたそれに歯を立てる――ぼんやりしない丁寧な塩味とほのかな甘味――からりと揚がった衣と柔らかな鶏肉をゆっくりと咀嚼するたび、溢れ出す肉汁に、思わず舌鼓を打っていた。危惧していた脂の重さは感じられない。

「次は付いてきた調味料を付けてみてください」

言われるがまま、小さな袋の端を破り、中身を振りかけてみる。ペースト状をした緑色の薬味――やや毒々しさを覚えるそれを乗せた塊を、おそるおそる口に放り込んだ。鼻を抜ける香り高い柚子の芳香。主張を強めた、けれど決してしつこくない塩味に加え、ぴりりと舌を刺激する辛味には馴染みがある――これは、おそらく唐辛子と見て違いないか。

なるほど。なかなかどうして、美味しい。

ふと、視線のみを目の前にいるホンルへ向けた。箸をほとんど汚すことなく――やんごとなき出自であると聞いていたが、目を瞠るほど上品な彼の所作を鑑みるに、それが真実であることは疑いようもない――サラダを口へ入れる彼に倣うように、摘んだ野菜を口へと運ぶ。温め直してなおも色味の鮮やかな野菜に、酸味のあるドレッシングが広がり――咀嚼し終える頃には、口の中に残っていた油っぽさが、綺麗さっぱりなくなっていた。

これほど美味しいと思えるような食事を摂ったのは、はたしていつぶりだろう。

それに――再び、彼を見る。瞳が惹かれるように導かれた口元は、緩く綻んでいて――以前より常々思っていたが、本当に美味しそうに食事をするものだと心から感心する――昔は、誰かと食卓を囲む時間が好きだった――遠い昔に忘れ去られた感情が思い返されるたび、あたたかいものが込み上げてくる。もうしばらくだけ、このひと時を目に焼き付けたくて、自分でも気付かぬうちに、それなりの時間が経過していたらしい。

「食べないなら、もらっちゃいますよ~?」

「あなや……」

いつしかぼうっと見惚れていたようで、身を乗り出したホンルが、唐突にイサンの弁当から唐揚げを攫っていった。極々自然に行われた、悪戯めいた彼の行動に、狐につままれたような顔でもしていたのかもしれない。相好を崩した彼が堪えきれない笑声で喉を鳴らしながら、これまた唐突に、箸先に摘んだそれをイサンの口元へ寄せる。

「はい、……あ~ん」

ホンル自身の唇から紡がれた短い言葉。瞬きの間、思考が固まった。もしや彼は、その唐揚げを自身の口に差し出そうとしているのか。極めて親しい間柄でのみ行われるはずの行為に、皮膚にあえかな熱が灯っていくのを感じる。動揺した視線が泳ぐ――周囲に誰もいないことを確認したところで、胸に濁流の如く込み上げる含羞の念が解消されることはなかった。

「イサンさん」

そして――ホンル自身も、一歩たりとも引くつもりはないらしい。このままの状態で時間を無為に過ごそうものならば、いずれ偶然通りかかった職員に目撃されかねない。どちらが先に折れなければならないか――不本意でこそあれ――結論は明白である。

おずおずと開かれた唇へ、滑り込んだ唐揚げを噛み砕いていく。

「ふふっ、美味しいですね」

美味しい――美味しいのだが、華やぐ笑顔でこうも見つめられては、味どころの話ではなかった。少しでも羞恥を紛らわせようと、食事に集中しようと口を動かす。

W社に就職してからというもの、ホンルとこうして食事を共にするようになるまで、イサンにとっての食は彩りも、味気もないものだった。ただ機械的に栄養を肉体に供給し、いつしかあれほど嗜んでいた読書からも離れ、思考が停止して久しい頭で、自身に向いているとは思えない整理業務を粛々とこなす日々――三級に昇格したことによる唯一の救いがあるとすれば、それは新人教育の担当に回される機会が増えたことくらいか。もはや生きているのか死んでいるのかどうかも分からない、何もかもが灰色の日常に鮮やかな色彩を添えてくれてくれたのが、他でもない彼だった。不意にかち合った両の目が、ふわりと細められる。

「――イサンさん、美味しいですか?」

いつしか忘れていた感情。

信を置いた誰かが笑ってくれるだけで、かくも世界は鮮やかに咲き誇るのか。

「……うむ――これ以上なく」

何気ない――しかし優しい響きを孕んだ言の葉に、自ずと引き結んでいた口元が緩んでしまう――ああ。自分はまだ、こういう風に笑えたのか――まるで心に寒々しく空いたがらんどうが、どうしようもない充溢感で満たされていくようだった。

◆

唐揚げの山を平らげた頃には、次の整理業務までそれほど時間は残されていなかった。

「いやぁ……ずいぶん美味しそうに食べてくれるから、つい嬉しくなっちゃって~」

など――と、照れくさそうに含羞む彼の言だが、食べきるまでに費やした時間を利用すれば、余裕をもって準備を整えることが出来たろうに。彼を待たせてしまった申し訳なさばかりが募る――そうでなければならなかった――にも拘わらず、共に在った時間が名残惜しくて、手離しがたい心地好さを――それでも空の弁当へと詰め込み、蓋をしなければならない。

「イサンさん」

重い腰を起こそうとした、矢先。鼓膜を震わす呼び声に、意識が空箱からホンルに向けられる。探すようにして上げた視線の先、ほとんど距離を隔てぬ――いつもよりもずっと近い距離に彼は立っていて――とくん、覚悟もろくに出来ていない心臓が跳ねて――しばらくしてようやく自分が、自分よりも幾分か体温の高い恵体に包まれていることに気付く。

「ちょうっとだけ、充電させてくださいね」

何故抱き締められたのか理解に追いつかないけれど、早々に支度を済ませなければ、業務に遅れてしまう。充電と称して、背に回した腕の拘束を解こうとしない彼を諭さなければならない立場だというのに――もう少しだけ、傍にいたい――紺色のシャツに縋ってしまいそうな指を、ぎゅっと握り締める。肩に置かれた小さな頭が擦り寄せられ、より鮮明になった鼻竅を蕩かす馥郁とした香りは、屋内照明に艷めく彼の髪から齎されているものだろうか。

「……ホンル君……そろそろ、準備すべし」

あんなに気にしていた他人の目も、今や意識する余裕はなかった。それよりも――どうか、願わくば――自制出来ない鼓動が、骨肉を隔てた彼にまで届かぬことを祈る。

「う~ん、名残惜しいですけど……そうしなきゃ駄目ですよねぇ」

言葉とは裏腹にあっけらかんとした声色で、隙間なく貼り付いた腰をさらに強く引き寄せた腕が、しかしゆるゆると離れていく。社内の空調はここまで冷えていただろうか。自身と異なる熱が離れた途端、身に覚えた寒気で、自らの腕を握っていた手に知らず知らず力が籠る。本意でなくとも離れることを望んだのはイサン自身だが、これでは心寂しさに打ちひしがれているのが、飽くまで自分だけなのではないか――と、考えるだけで居た堪れない。

――寂しい?

寂しいなどと、他人に対して関心を抱くようになったのは、いつぶりだったろう。

「ありゃりゃ……もしかして、充電が足りませんでした?」

覗き込んでくる花笑み。いつもと変わらないように思えたそれが、整えられた眉根を心なしか下げている様子に、再び心臓が高鳴りを覚えた。

「イサンさん、この業務が終わったら、次は新人さんの教育指導でしたっけ?」

「う、うむ……」

テーブルの片隅に鎮座するイサンのキャップへと手を伸ばしながら、訊ねてきたホンルに首肯する。午前の作業が遅れたとはいえ、本日のスケジュール自体に影響はない。本音を言えば、もう少し新人教育に割く時間を増やしてもらえたならば、心の疲弊も緩和され、楽に呼吸が出来るのだろうが。当分叶いそうもない願いを胸に秘めては、小さく吐息を漏らした。

「それなら帰りも遅くならないと思いますし……」

ひとしきり弄んでいたキャップが、彼の手によって頭に乗せられる。

「仕事が終わったら、一緒に夕食でも食べに行きませんか?」

小首を傾げながら、これほどまでに晴れやかな笑顔を浮かべて提案する彼に、尽きない疑問と――どうしようもない期待が、頭から離れない。ひょっとすると、ホンルも自分と同じような思いを抱いているのではないか――自意識過剰だと分かっていても――勘違いでも構わない――烏滸がましくも、そう思い込んでいたかった。

彼と過ごした他愛のないひととき。彼と交わしたささやかな約束。

ホンルとのやりとり全てが、疲弊して止まりかけた歩みを、嘘のように軽くしてくれる。

――その全てが、自身の糧になっていく。

畳む

#LCB61 #W社

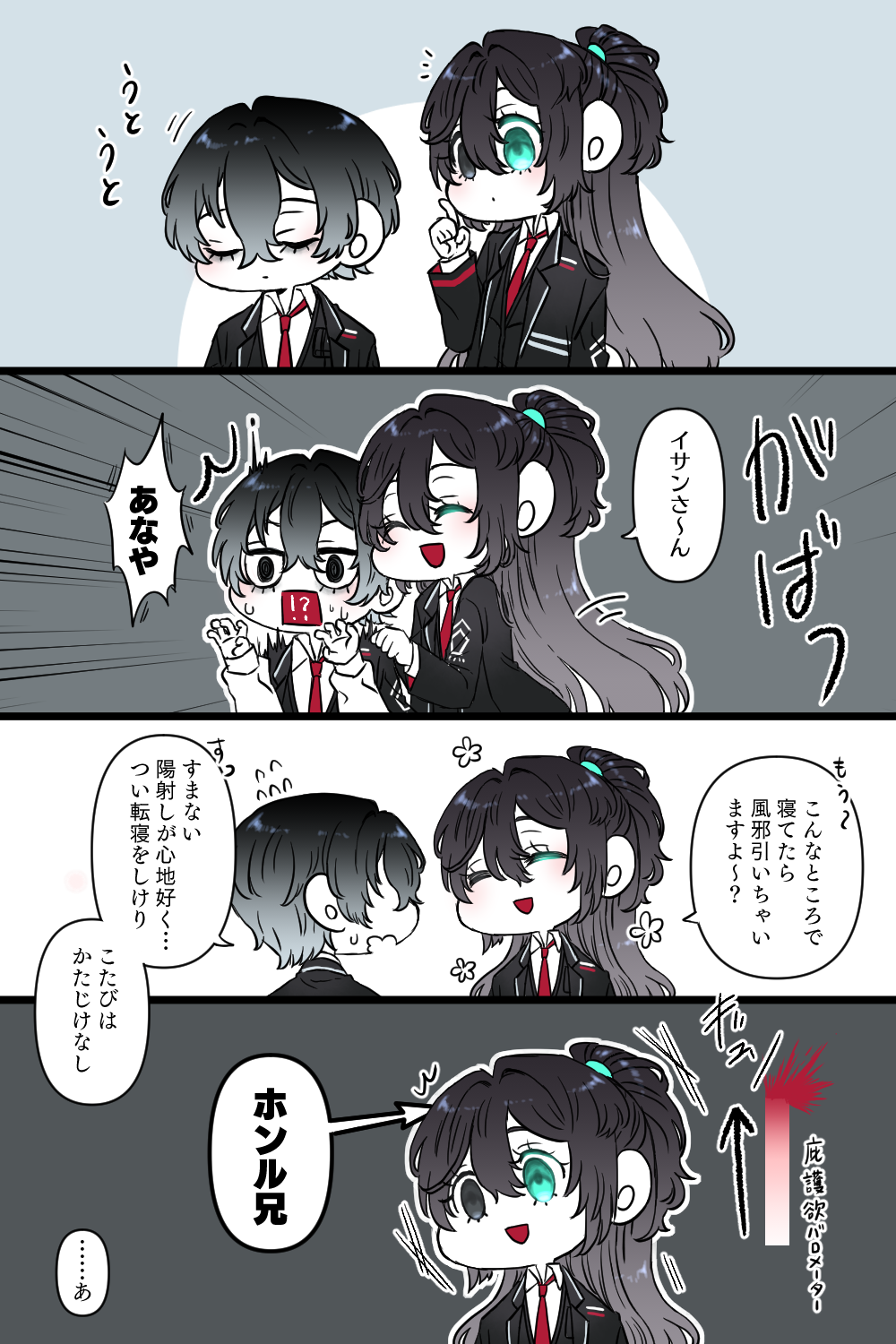

わちゃわちゃリウ協会

「何ゆえ同僚達は私をば部屋の中に留め置かざるものか」……ってこういうこと!?

#リウ協会